Häufige Fragen zum Thema Alkohol

Allgemeine Infos

Ethanol, der sogenannte Trinkalkohol wird durch Vergärung bzw. Destillation verschiedener Grundstoffe gewonnen. So verwendet man beispielsweise Getreide, Früchte und Zuckerrohr, um Trinkalkohol herzustellen. Der Alkoholanteil der daraus entstehenden Getränke ist unterschiedlich.

Die chemische Formel für Trinkalkohol lautet: C2H5OH

Alkoholische Getränke sind bereits seit Jahrtausenden bekannt. Alkohol wurde vermutlich zufällig von Menschen entdeckt, die gegorenen Honig, überreife Früchte oder vergorenen Getreidebrei zu sich nahmen und entdeckten, dass beim Gärungsprozess Alkohol entsteht.

Die Sumerer im 3. Jahrtausend vor Christus hinterließen eine Keilschrifttafel, auf der die Herstellung von Bier detailliert beschrieben wird.

Griechen und Römer tranken Wein. Die Chinesen brauten alkoholische Getränke auf der Grundlage von Reis. Die Germanen tranken Bier und Met (Honigwein).

Schon von früh an wurde im hebräischen, griechischen und römischen Kulturkreis immer wieder zu Mäßigung gemahnt. Im Alten Testament wird Trunkenheit an vielen Stellen getadelt.

Früher wurde Bier manchmal als „flüssiges Brot“ bezeichnet. Aber weil Alkohol eine psychoaktive Substanz ist, also süchtig machen kann, ist die Bezeichnung als Nahrungsmittel eigentlich völlig falsch. Außerdem ist der Kaloriengehalt hoch.

Reiner Alkohol enthält viel Energie: 7 Kilokalorien (kcal) pro Gramm. Das ist fast so viel wie in einem Gramm Fett mit 9 kcal und sogar mehr als in einem Gramm Zucker mit 4 kcal. Ein Glas Bier (0,3 l) enthält ca. 130 Kalorien, ein Glas Rotwein (0,2 l) ca. 140 Kalorien – ungefähr so viel wie ein Wiener Würstchen. Bei hohem Alkoholkonsum kann deshalb ein Bierbauch die Folge sein.

Um den Alkoholgehalt eines Getränks zu berechnen, sind folgende Angaben nötig:

- Die Menge des Getränks in Milliliter (ml)

- Der Alkoholgehalt in Volumenprozent (Vol.-%)

- Das spezifische Gewicht von Alkohol. Dieser Wert ist 0,8 g/ml.

Die Formel zur Berechnung des Alkoholgehalts eines Getränks lautet:

Alkoholgehalt (in Gramm reiner Alkohol) = Menge des Getränks (in ml) x (Vol.-% / 100) x 0,8

Rechenbeispiele zum Standardglas:

- 1 Glas Bier (300 ml, 5 Vol.-%):

300 ml x (5/100) x 0,8 = 12 g Alkohol

- 1 Glas Wein (125 ml, 12 Vol.-%):

125 ml x (12/100) x 0,8 = 12 g Alkohol

- 1 Glas Sekt (100 ml, 12 Vol.-%):

100 ml x (12/100) x 0,8 = 9,6 g Alkohol

- 1 Glas Schnaps (40 ml, 38 Vol.-%):

40 ml x (38/100) x 0,8 = 12,2 g Alkohol

Das Standardglas ist die typische Getränkegröße für alkoholische Getränke. Denn üblicherweise ist ein Bierglas größer als ein Weinglas, und ein Schnapsglas ist viel kleiner. Ein Standardglas Alkohol enthält zwischen 10 und 12 Gramm reinen Alkohol. So viel ist zum Beispiel in einem kleinen Glas Bier, einem Achtel Wein, einem Glas Sekt oder einem doppelten Schnaps enthalten.

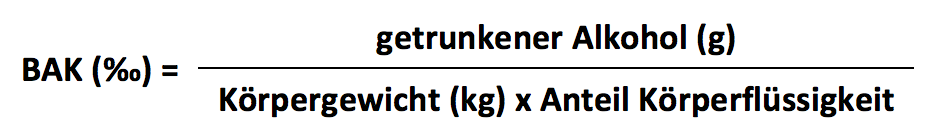

Was ist die Blutalkoholkonzentration und wie wird sie berechnet?

Die Blutalkoholkonzentration (BAK) bezeichnet die Menge Alkohol im Blut. Sie wird in Gramm Reinalkohol pro Kilogramm Blut als "Promille" (‰) angegeben. Eine BAK von 1‰ bedeutet, dass 1 Kilogramm Blut 1 Gramm reinen Alkohol enthält.

Wie hoch die Blutalkoholkonzentration, also der Promillewert im Blut ist, lässt sich mit der sogenannten Widmark-Formel berechnen. Sie berücksichtigt, dass der Anteil Körperflüssigkeit am Körpergewicht bei Männern (ca. 68%) und Frauen (ca. 55%) unterschiedlich hoch ist.

Als "Anteil Körperflüssigkeit" setzt man in die Widmark-Formel ein:

Frauen: 0,55

Männer: 0,68

Um die Formel anwenden zu können, muss man entweder wissen, wie viel reiner Alkohol in einem Standardglas enthalten ist – in der Regel ca. 10 bis 12 Gramm – oder man muss die getrunkene Alkoholmenge selbst berechnen.

Ein Rechenbeispiel:

Eine Person hat 2 Bier (à 0,3 l, ca. 5 Vol.-%) getrunken und wiegt 70 Kilogramm.

Frau: (2 x 12 Gramm) / (70 Kilogramm x 0,55) = 0,6 Promille

Mann: (2 x 12 Gramm) / (70 Kilogramm x 0,68) = 0,5 Promille

Um die Blutalkoholkonzentration ganz exakt zu berechnen, müsste man zusätzlich noch den Mageninhalt und die Trinkgeschwindigkeit bedenken. Denn der getrunkene Alkohol gelangt nicht vollständig in den Blutkreislauf. Abhängig vom Mageninhalt kann dieses Resorptionsdefizit zwischen 10 und 30 Prozent betragen. Zudem wird Alkohol vom Körper abgebaut, etwa 0,1 bis 0,2 Promille pro Stunde. Die tatsächliche Blutalkoholkonzentration dürfte daher etwas geringer ausfallen. Für die alltägliche Berechnung ist die Widmark-Formel aber völlig ausreichend.

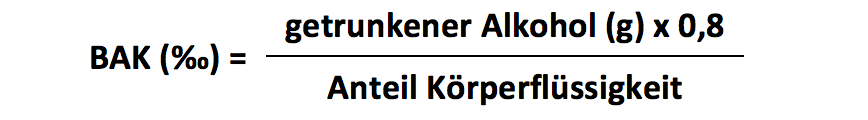

Mit unserem Promillerechner kann man genauer berechnen, wie viel Promille nach einer bestimmten Menge Alkohol vermutlich im Blut sind. Dieser basiert auf der Watson-Formel:

Darin ist das Resorptionsdefizit bereits eingerechnet. Der Anteil Körperflüssigkeit wird nach Watson folgendermaßen bestimmt:

Frauen: - 2,097 + 0,1069 x Größe in cm + 0,2466 x Körpergewicht in kg

Männer: 2,447 - 0,09516 x Alter in Jahr + 0,1074 x Größe in cm + 0,3362 x Körpergewicht in kg

Quelle:

Watson PE, Watson ID and Batt RD. (1980) Total body water volumes for adult males and females estimated from simple anthropometric measurements. The American Journal of Clinical Nutrition 33: 27-39.

Wirkung und Gefahren

Die Wirkung auf den menschlichen Körper ist je nach Dosierung unterschiedlich: In geringen Mengen kann Alkohol bei Erwachsenen anregend wirken, in größeren Mengen immer berauschend bis betäubend. Kinder und Jugendliche, deren Organe sich noch entwickeln, reagieren empfindlicher: Je nach Alter und Entwicklungsstand wird bei Kindern besonders das Gehirn stark geschädigt. Außerdem kann die Leber eines Kindes den Alkohol noch nicht so schnell abbauen wie bei einem Erwachsenen.

Und durch das geringere Körpergewicht kann es schon bei kleinen Alkoholmengen zu einer hohen Konzentration um Blut und damit zu schweren Vergiftungen kommen.

Weitere Auswirkungen: Alkohol schränkt die Reaktionsfähigkeit ein. Besonders im Straßenverkehr ist das gefährlich, wenn jemand nicht mit wachen Sinnen aufmerksam ist wie im nüchternen Zustand. Angetrunkene selbst bemerken diese Einschränkung allerdings häufig nicht. Im Gegenteil: Sie glauben, alles im Griff zu haben. Indem Alkohol auf den Körper und seine Organe einwirkt, beeinflusst er auch das Verhalten und wie der Mensch sich und seine Umwelt wahrnimmt.

Unter anderem folgende Wirkungen können sich einstellen:

- Enthemmung

- Steigerung der Redseligkeit

- Einschränkung des Sichtfeldes und Probleme bei der Einschätzung von Entfernungen

- Nachlassende Reaktion, insbesondere auf rote Signale (Ampel)

- Koordinations- und Gleichgewichtsstörungen

- Sprachstörungen, Lallen

- Steigende Risikobereitschaft und Aggressivität

- Enthemmter Gedankenfluss, zusammenhangloses Sprechen

- Abnehmende Merkfähigkeit

Bei hohem Blutalkohol:

Blackout, Atemstillstand, Koma oder sogar Tod.

Mehr Informationen zu den Auswirkungen von Alkohol auf den Körper: Was passiert bei wie viel Promille?

Alkohol beeinträchtigt Körper und Geist bei Kindern und Jugendlichen sehr viel stärker als bei Erwachsenen. Das liegt daran, dass bei Kindern und Jugendlichen sämtliche Organe, vor allem das Gehirn, noch in der Entwicklung sind. In dieser Phase sind sie besonders anfällig für das Zellgift Alkohol.

Kinder sollten daher nie alkoholische Getränke trinken, auch nicht in kleinsten Mengen. Für Jugendliche gilt: Sie sollten möglichst wenig Alkohol trinken. Denn auch bei ihnen ist die Entwicklung des Gehirns noch nicht abgeschlossen.

Das ist auch der Grund, warum der Staat mit dem Jugendschutzgesetz die Abgabe alkoholischer Getränke (Bier, Wein) an Jugendliche unter 16 Jahren und die Abgabe von hochprozentigen Getränken (Spirituosen, Schnaps) an Jugendliche unter 18 Jahren verbietet. Ab dem Alter von 16 Jahren dürfen Jugendliche in Deutschland Alkohol kaufen, trinken sollten sie ihn aber nicht. Denn erst ab frühestens 21 Jahren – bei vielen Menschen eher später – ist die Reifung des Gehirns wirklich abgeschlossen. Bis dahin wirkt sich der Konsum von Alkohol besonders schädlich auf Gehirnstrukturen und -funktionen aus.

Mehr Informationen zu den Veränderungen, die Alkohol im Gehirn verursacht: Alkohol und Gehirn

Frauen reagieren auf Alkohol intensiver als Männer. Sie werden schneller betrunken. Doch warum ist das so? Bei gleichem Körpergewicht und gleicher getrunkener Menge Alkohol erreicht der Alkoholgehalt im Körper der Frau einen um etwa 20 % höheren Wert. Dafür gibt es verschiedene Ursachen. Zum einen baut die weibliche Leber Alkohol langsamer ab, da sie weniger des hierfür benötigten Enzyms enthält.

Zum anderen ist der Flüssigkeitsgehalt des Körpers bei Männern (ca. 68%) höher als bei Frauen (ca. 55%). Bei Frauen ist hingegen der Fettanteil höher. Alkohol geht aber nicht ins Fettgewebe über. Dadurch verteilt sich der Alkohol bei Frauen auf weniger Flüssigkeit. Die Blutalkoholkonzentration – gemessen in Promille – ist bei ihnen deshalb bei gleicher getrunkener Menge höher ist als bei Männern.

Wegen der höheren Blutalkoholkonzentration haben Frauen auch ein höheres Risiko für Leber-, Herz-, und Gehirnschäden als Folge des Alkoholkonsums.

Alkohol tritt vor allem über den Dünndarm in den Blutkreislauf ein und ein kleinerer Teil über die Mund- und Magenschleimhaut. Vollständig ins Blut aufgenommen ist der Alkohol nach etwa 30 bis 60 Minuten, je nachdem, wie voll der Magen ist. Über das Blut gelangt der Alkohol innerhalb von wenigen Minuten in alle Organe des Körpers und kann daher auch überall im Körper zu Schäden führen. Weil Alkohol die Blut-Hirn-Schranke überwindet, gelangt er auch ins Gehirn. Das erlebt man als Rausch. Die Wirkung von Alkohol ist unter anderem abhängig von Körpergröße und Gewicht, der Trinkhäufigkeit und der individuellen psychischen Verfassung.

Im Blutkreislauf wird Alkohol hauptsächlich über die Leber abgebaut. Nur zwei bis fünf Prozent des Alkohols werden über Atem, Schweiß und Urin ausgeschieden.

Biochemisch lässt sich dieser Vorgang so beschreiben:

Reiner Alkohol wird in der Leber in Acetaldehyd umgewandelt. Dafür sorgt das Enzymsystem Alkoholdehydrogenase (ADH). Acetaldehyd ist ein giftiger Stoff, der unter anderem den sogenannten Kater verursacht. Dieser Giftstoff wird seinerseits in Essigsäure umgewandelt. Essigsäure ist weniger schädlich als Acetaldehyd, kann aber noch nicht direkt vom Körper verwertet werden. Deswegen verbindet die Leber sie mit dem Coenzym A, wodurch das Acetyl-Coenzym A (Acetyl-CoA) entsteht. Dieses Coenzym wird nun in den Citratzyklus eingeschleust, der zur Energiegewinnung dient. Hier baut sich das Acetyl-CoA zu Kohlendioxid (CO2) und Wasser (H2O) ab. Diese Stoffe werden vor allem durch Urin, Schweiß und Atem ausgeschieden.

Die Leber beginnt bereits mit dem Abbau von Alkohol, kurz nachdem er ins Blut eingetreten ist. Sie funktioniert dabei wie eine Supermarktkasse: Egal wie lang die Schlange ist, es geht immer mit der gleichen Geschwindigkeit voran. Bei normalgewichtigen gesunden Erwachsenen kann die Leber 0,1 bis 0,15 Promille pro Stunde abbauen. Diese Zeitspanne kann nicht beeinflusst werden, weder durch Bewegung, Kaffee, kalte Duschen, Wasser trinken oder Schlaf.

Wie schnell der Körper den Alkohol abbaut, hängt auch vom Alter, Geschlecht und Gewicht ab.

Es gibt weitaus mehr durch Alkoholkonsum bedingte Krankheiten als die, die weitläufig bekannt sind. Tatsächlich schädigt übermäßig viel Alkohol fast alle Bereiche des Körpers. Zu den häufigsten alkoholbedingten Krankheiten zählen:

- Fettleber, Leberzirrhose

- Schädigung des Gehirns: Konzentrations- und Gedächtnisstörungen, Intelligenzminderung

- Herzmuskelerkrankungen

- Bluthochdruck

- Krebserkrankungen insbesondere der Leber, in Mundhöhle, Rachenraum und Speiseröhre, des Enddarms und der (weiblichen) Brustdrüse

- Impotenz

- Pankreatitis (Entzündung der Bauchspeicheldrüse)

- Gastritis (Entzündung der Magenschleimhaut)

- Übergewicht („Bierbauch“)

- Psychische Störungen, zum Beispiel Depressionen

Im Jahr 2021 starben nach Berechnungen der „Global Burden of Disease“-Studie und 47.500 Menschen in Deutschland durch alkoholbezogene Todesursachen.

Nein, Trinkalkohol (Ethanol) ist in alkoholischen Getränken nicht hoch genug konzentriert, um Viren abzutöten. Spülen oder Gurgeln mit Spirituosen hat daher keine schützende Wirkung.

Alkohol ab einer Konzentration von 50 Vol.-% tötet bei ausreichend langer Einwirkzeit zwar Bakterien ab. Gegen Viren, etwa das Corona-Virus (COVID-19), sind Alkohol-Lösungen jedoch nur eingeschränkt wirksam.

Spirituosen wie zum Beispiel Wodka, Rum oder Liköre können Viren nicht bekämpfen, denn deren Alkoholgehalt ist zu gering.

Trinkalkohol (Ethanol) wirkt erst ab einer Konzentration von 60 Vol.-% zuverlässig als Desinfektionsmittel. Er kann daher nur äußerlich, also etwa für die Handdesinfektion, eingesetzt werden. Dafür müssen die Hände für mindestens 30 Sekunden gut benetzt bleiben. Allerdings trocknet bei derart hohen Konzentrationen die Haut schnell aus, was zu einem zusätzlichen Risiko für Infektionen durch Verletzungen führt. Optimal für die Handdesinfektion ist Trinkalkohol daher nicht.

Für gesunde Menschen ist es in der Regel nicht notwendig, im Alltag Desinfektionsmittel anzuwenden. Zum Schutz vor Virus-Infektionen ist es sinnvoller, sich in der Öffentlichkeit nicht ins Gesicht fassen und sich häufig die Hände gut zu waschen.

Mehr Informationen zum Schutz vor Infektionskrankheiten: www.infektionsschutz.de

Rauschtrinken bedeutet, dass jemand sehr viel Alkohol in kurzer Zeit trinkt, um einen Rausch, also einen veränderten Bewusstseinszustand, herbeizuführen.

Fünf oder mehr Standardgläser bewirken bei den meisten Menschen einen Alkoholrausch. Mädchen und Frauen vertragen aufgrund ihres geringeren Anteils an Körperflüssigkeit weniger Alkohol. Bei ihnen spricht man daher schon ab vier Standardgläsern von Rauschtrinken.

Gerade manche Jugendliche setzen sich ganz bewusst das Ziel, so lange zu trinken, bis sie einen Vollrausch haben. Dieses sogenannte Komasaufen, auch Binge-Drinking genannt, kann zu einer schwerwiegenden Alkoholvergiftung führen.

Die Kombination von Alkohol und der aktiven Teilnahme am Straßenverkehr kann bereits ab 0,3 Promille strafrechtlich geahndet werden. Denn schon ab dieser Blutalkoholkonzentration sind die Wahrnehmung und das Reaktionsvermögen deutlich beeinträchtigt, gleichzeitig steigt die Risikobereitschaft. Die Unfallgefahr erhöht sich dadurch deutlich. Ab 1 Promille ist sie beispielsweise zehnmal so hoch wie unter nüchternen Bedingungen.

Die Folgen sind gravierend: Mehr als 17.400 Menschen wurden 2019 in Deutschland bei sogenannten Alkoholunfällen verletzt, 228 Menschen starben.

Die meisten Alkoholunfälle werden am Samstag und Sonntag zwischen 18 Uhr und 6 Uhr verursacht. Frauen fallen deutlich seltener als Männer durch Trunkenheit bei Verkehrsunfällen auf.

Mehr Informationen zu den Gefahren von Alkohol im Straßenverkehr: Alkohol am Steuer.

Bei Männern genauso wie bei Frauen steht die sexuelle Erregung in Verbindung mit ihrem Hormonhaushalt. Alkohol wirft den Körper aus dem Gleichgewicht, auch hormonell. Der Testosteronspiegel von Männern nimmt ab und es fällt ihnen schwerer, eine Erektion und einen Orgasmus zu bekommen. Bei Männern, die alkoholabhängig sind, kann Impotenz sogar zum Dauerzustand werden.

Bei Frauen hat Alkohol Einfluss auf den Östrogenspiegel. Östrogene sind die wichtigsten weiblichen Sexualhormone. Der weibliche Zyklus (Menstruationszyklus) wird beeinträchtigt: Alkoholkranke Frauen haben häufig Probleme mit ihrer Regel. Außerdem erhöht Alkoholkonsum das Risiko, an Brustkrebs zu erkranken.

Wenn eine schwangere Frau Alkohol zu sich nimmt, erreicht dieser auch rasch den Blutkreislauf des Embryos bzw. Fötus. Innerhalb weniger Minuten haben Mutter und Kind den gleichen Alkoholspiegel. Weil Alkohol die Körperzellen schädigt, können Organe und Nerven des entstehenden Kindes zu jedem Zeitpunkt der Schwangerschaft angegriffen und schwer geschädigt werden. Alkohol im Blut der Mutter ist daher in allen Entwicklungsstadien eine große Gefahr für die Entwicklung des Embryos und Fötus.

Welche Folgen Alkohol für das ungeborene Kind hat, hängt von der Alkoholmenge und der Phase der Schwangerschaft ab, in der die Mutter trinkt.

Das Risiko für gesundheitliche Schäden beim ungeborenen Kind steigt mit der Menge an getrunkenem Alkohol. Die schwerste Form der Schädigung nennt man Fetales Alkoholsyndrom (FAS). Die betroffenen Kinder kommen mit körperlichen Missbildungen auf die Welt und entwickeln Verhaltensstörungen, die oft nicht heilbar sind.

Mehr Informationen zu den Risiken von Alkoholkonsum in der Schwangerschaft: Alkohol in der Schwangerschaft

Wenn ein klarer Verstand und volle Konzentration gefragt sind, ist Alkohol das absolut Falsche. Ob in der Schule oder in der Ausbildung, am Arbeitsplatz, im Straßenverkehr oder auch beim Sport – wer keinen Alkohol trinkt, bleibt wach und hat die Power, die sie oder er braucht.

Schwangere müssen jeden Alkohol meiden, um das ungeborene Kind und sich selbst nicht unnötig zu gefährden.

Wenn man krank ist und Medikamente einnimmt, sollte der Alkohol ebenfalls ganz weggelassen werden.

Auch wer Probleme, Kummer, Wut, Unsicherheit oder Stress loswerden will, schafft das nur ohne Alkohol. Schwierigkeiten wegtrinken – das funktioniert nicht. Denn die Probleme bleiben und sind nach dem Rausch nur größer. Wer wiederholt Alkohol nutzt, um seinen Problemen zu entfliehen, kann süchtig werden – und hat ein Riesenproblem mehr.

Fachleute gehen davon aus, dass Alkohol grundsätzlich das Risiko für Gesundheitsschäden erhöht, es also keinen ganz risikofreien Alkoholkonsum gibt. Wissenschaftliche Studien zeigen zunehmend, dass auch geringe Trinkmengen zur Verursachung von körperlichen Krankheiten beitragen können, darunter z.B. Krebserkrankungen. Das Gesundheitsrisiko steigt also mit der Menge Alkohol, die getrunken wird (siehe dazu die „Empfehlungen zum Umgang mit Alkohol“ des wissenschaftlichen Kuratoriums der Deutschen Hauptstelle für Suchtfragen und das Positionspapier der Deutschen Gesellschaft für Ernährung).

„Alkohol? Kenn dein Limit.“ nennt heute keine Grenzwerte mehr, bis zu denen das gesundheitliche Risiko verhältnismäßig niedrig ist. Dies wurde früher „risikoarmer" Konsum genannt und für gesunde erwachsene Frauen bei durchschnittlich einem Standardglas Alkohol am Tag, für gesunde erwachsene Männer bei zwei Standardgläsern angesetzt. Ein Standardglas enthält zwischen 10 und 12 Gramm reinen Alkohol. Höhere Konsummengen wurden als „riskanter“ Konsum eingestuft. Viele Studien über das Konsumverhalten haben sich an diesen Grenzwerten orientiert und deshalb werden diese Werte weiterhin dargestellt. Andere Richtlinien nennen teilweise andere Schwellenwerte. Beispielsweise definiert die Deutsche Gesellschaft für Ernährung (DGE) seit 2024, dass Menschen bereits ab einem Alkoholkonsum von 24 Gramm pro Woche (zwei Standardgläser) ein „moderates“ Risiko haben, ihrer Gesundheit zu schaden. Bei Mengen unter 24 Gramm pro Woche wird das Gesundheitsrisiko als „gering“ eingestuft, risikofrei ist der Konsum auch so kleiner Alkoholmengen aber nicht.

Heute geht man davon aus, dass es am besten für die Gesundheit ist, gar keinen Alkohol zu trinken. Daher sollte Alkoholkonsum von jeder Person reduziert werden, die Alkohol trinkt – unabhängig davon, wie viel sie trinkt. Jugendliche sollten möglichst nie, jedenfalls so spät wie möglich Alkohol konsumieren. Grundsätzlich gilt: Je weniger Alkohol Sie trinken, desto besser für Ihre Gesundheit. Oder: Je mehr Alkohol Sie trinken, desto schädlicher.

Neurotransmitter sind chemische Botenstoffe. Sie ermöglichen die Weiterleitung von Reizen von einem Nerv zum anderen. Vor allem der Botenstoff GABA spielt eine große Rolle in der Wirkungskraft von Alkohol im Gehirn. Denn GABA hemmt die Aktivität der Nervenzellen und wirkt auf diese Weise beruhigend und entspannend.

Mehr Informationen zu den Veränderungen, die Alkohol im Gehirn verursacht: Alkohol und Gehirn

Alkoholabhängigkeit

Alkohol ist eine „harte“ Droge, weil er körperlich abhängig macht, gesundheitlich sehr gefährlich ist und eine Überdosis tödlich sein kann. Das trifft auf sogenannte „weiche“ Drogen so nicht zu.

Allerdings ist die Unterscheidung zwischen harten und weichen Drogen irreführend, da auch die psychische Abhängigkeit von weichen Drogen sehr schwer zu überwinden und gesundheitlich riskant ist.

Ob hart, mittelhart oder weich: Alkohol ist umso gefährlicher, je mehr und häufiger er konsumiert wird – und das vor allem für Jugendliche, deren Organe sich noch entwickeln.

Bei Alkohol wie auch bei den meisten anderen Drogen und Psychopharmaka, die regelmäßig eingenommen werden, steigt die Empfindlichkeitsschwelle gegenüber der Substanz an. Um die gleiche Wirkung zu erzielen, wird eine immer höhere Dosis benötigt. Man spricht deshalb auch von Toleranzentwicklung oder Trinkfestigkeit.

Es gibt keine deutliche Grenze zwischen abhängig sein und nicht abhängig sein. Es lassen sich aber vier verschiedene Phasen unterscheiden:

- Unabhängig vom Alkohol zu sein, das ist der angeborene, nüchterne Zustand jedes Menschen.

- Gefährdet sind alle, für die Alkohol selbstverständlich geworden ist.

- Alkoholmissbrauch ist jeder Alkoholkonsum, der zu körperlichen, seelischen und/oder sozialen Schäden führt.

- Alkoholabhängig ist jemand, der Alkohol braucht, um sich wohl, bzw. „normal“ zu fühlen. Er trinkt nicht aus Genuss oder Geselligkeit, sondern um zu „funktionieren“.

Abhängigkeit entsteht langsam. Besonders am Anfang streiten Betroffene ein Alkoholproblem gerne ab. Sie sehen in sich nicht den „typischen Abhängigen“ und glauben, ihre Lage wieder in den Griff zu bekommen. Im nächsten Schritt wird das Problem aus Scham oder Angst oft komplett verdrängt, obwohl es sich gesundheitlich und im sozialen Verhalten längst bemerkbar macht.

Für eine Alkoholabhängigkeit gibt es so viele verschiedene Ursachen wie für jedes Suchtproblem. Oft wirken mehrere Ursachen zusammen:

- Erblichkeit: Wenn der Vater oder die Mutter bereits alkoholabhängig ist, kann sich das Risiko einer Abhängigkeit erhöhen, besonders für Söhne von alkoholabhängigen Männern.

- Seelische Probleme in Kindheit und Jugend: Jugendliche und Erwachsene, die traumatische Erfahrungen (sexueller Missbrauch, Unfall, Verlust, Krieg) gemacht haben, sind besonders gefährdet.

- Eine angeborene oder erlernte Empfindlichkeit im Umgang mit Stress, Unruhe und Anspannung kann zu vermehrtem Alkoholkonsum und damit zur Abhängigkeit führen.

- Das Umfeld: Eine Umgebung, in der oft, viel und schnell Alkohol getrunken wird, erhöht das Risiko, abhängig zu werden. Das kann die Familie sein oder auch die Clique, die keine Party ohne Alkohol feiert.

- Alltagsprobleme: Beziehungsprobleme, Schwierigkeiten in Schule, Ausbildung, am Arbeitsplatz oder zum Beispiel Einsamkeit. Die Flucht in den Rausch kann in die Abhängigkeit führen, ohne dass die Probleme oder Schwierigkeiten dadurch gelöst werden.

- Hoher und regelmäßiger Konsum: Je mehr Alkohol getrunken wird, desto höher ist das Risiko, dass man vom Alkohol abhängig wird. Dies gilt besonders für den frühen hohen Konsum im Jugendalter.

Alkoholkranke davon zu überzeugen, weniger zu trinken, ist keine leichte Aufgabe. Dafür braucht man viel Fingerspitzengefühl, einen langen Atem und den Mut, das Problem offen anzusprechen. Denn das kann bei Betroffenen einen wichtigen Aha-Effekt auslösen. Dabei kann man auch eigene Ängste und Sorgen thematisieren – nie aber sollten dem Anderen Vorwürfe gemacht werden, denn dann blockt dieser meist ab.

Wenn jemand verspricht, das Trinkverhalten zu ändern, sollten auch gleich erste Schritte in die richtige Richtung folgen. Bei aller guten Hilfe ist wichtig zu wissen: Abhängige können sich nur selbst von Alkohol befreien – sie müssen es selbst wollen. Aber man kann sie begleiten, Aufmerksamkeit schenken, zuhören und klarmachen, dass Veränderungen möglich und notwendig sind.

Bei Gefahr einer Alkoholabhängigkeit helfen auch professionelle Suchtberatungsstellen. Dort informieren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter über das Thema Alkohol und Sucht sowie über konkrete Unterstützungsangebote. Auch als Freundin oder Angehöriger kann man sich dort beraten lassen.

Telefonische Beratung bietet auch das BIÖG-Infotelefon montags bis donnerstags von 10 bis 22 Uhr und freitags bis sonntags von 10 bis 18 Uhr unter: 0221-89 20 31 (es fallen die üblichen Telefongebühren für ein Gespräch in das Kölner Ortsnetz an). Diese Beratung kann anonym genutzt werden.

Auf der Internetseite Drugcom.de gibt es außerdem mit Check your Drinking einen Selbsttest, der hilft, den eigenen Konsum zu überprüfen und einzuschätzen.

Wer zu viel und zu oft Alkohol trinkt, schädigt sich dauerhaft. Magenbeschwerden, Müdigkeit und Schlafschwierigkeiten können immer deutlicher werden. Sie sind jedoch nur der Anfang.

Die Leber ist am stärksten betroffen, da sie über 90 Prozent des Alkohols abbaut. Folgen sind Leberverfettung, Leberentzündung oder Leberzirrhose, ein bleibender Leberschaden.

Im Gehirn stört Alkohol die Kommunikation zwischen den Zellen erheblich. Die Folge: Die geistige Leistungsfähigkeit sinkt und das Konzentrationsvermögen nimmt ab. Langfristig kann auch das Urteilsvermögen und die Intelligenz beeinträchtigt werden. Bei häufigem, hohem Konsum kann das Gehirn schrumpfen (Korsakow-Syndrom) und nachhaltig geschädigt werden.

Alkohol erweitert die Blutgefäße. Er greift die peripheren Nervenzellen an, die für die Reflexe verantwortlich sind, das kann sich zum Beispiel in den Beinen durch Lähmungen und Gangstörungen zeigen.

Durch zu viel Alkohol kann Übergewicht und ein Bierbauch entstehen. Die Bauchspeicheldrüse kann sich akut oder dauerhaft entzünden. Da sie für die Insulinproduktion zuständig ist, wird diese durch Alkohol gestört. Diabetes ist eine mögliche Folge.

Das Herz droht zu verfetten. Seine Pumpkraft verringert sich. Herzmuskelerkrankungen, Herzrhythmusstörungen und Durchblutungsstörungen können entstehen.

Die Haut lässt nach: Alkohol entzieht den Hautzellen Wasser und lässt sie früher altern. Die Haut kann sich entzünden, rote Äderchen und geplatzte Blutgefäße können entstehen.

Der Mund- und Rachenraum sind anfällig für Krebserkrankungen, die Speiseröhre kann Krampfadern bekommen.

Magen und Darm werden angegriffen. Das kann zu Schleimhautentzündungen führen.

Die sexuellen Funktionen lassen nach oder setzen aus – Männer können Erektionsprobleme bekommen. Frauen haben ein erhöhtes Brustkrebsrisiko. Bei Schwangeren wird das Kind geschädigt.

Eine Alkoholabhängigkeit verändert auch die Persönlichkeit und kann zu Ängsten und Depressionen führen.

Das sogenannte "Delirium tremens" ist eine Störung des Bewusstseins, der Wahrnehmung, Psychomotorik, Emotionalität, aber auch des Schlaf-Wach-Rhythmus, die durch Alkoholentzug verursacht wird. Das Delirium tremens muss je nach Schwere stationär im Krankenhaus behandelt werden, da es unbehandelt bei bis zu 15 Prozent der davon Betroffenen zum Tode führen kann.

Zwischen dem Blutkreislauf und dem zentralen Nervensystem (Gehirn und Rückenmark) gibt es eine schützende Barriere: die sogenannte Blut-Hirn-Schranke. Diese Schranke reguliert über einen Filter die Zufuhr von Wirkstoffen und unterschiedlichsten Molekülen ins Gehirn und schützt es somit zum Beispiel vor Krankheitserregern und Giftstoffen.

Auch die Abfuhr von Stoffwechselprodukten wird über das Filtersystem der Blut-Hirn-Schranke geregelt. Für das Gehirn werden so die für seine komplexen Aufgaben notwendigen Umgebungsbedingungen geschaffen. Atemgase sowie kleinere fettlösliche Moleküle wie Alkohol und Nikotin können diese Grenze passieren. Auf diesem Weg dringt der Alkohol schnell in das Hirngewebe ein. Bei chronischem Alkoholmissbrauch wird die Blut-Hirn-Schranke in ihrer Schutzfunktion beeinträchtigt.

Auf diesem Weg dringt der Alkohol schnell in das Hirngewebe ein. Mehr Informationen zu den Veränderungen, die Alkohol im Gehirn verursacht: Alkohol und Gehirn

Mythen und Wahrheiten

Wenn der Magen voll ist, kann es zwar ein wenig länger dauern, bis der Alkohol in der Blutbahn ist, aber das meiste davon gelangt ziemlich schnell ins Blut – siehe „Wie wird Alkohol im Körper aufgenommen und abgebaut?“. Übergeben macht deshalb nicht nüchtern. Man wird dabei nur den Alkoholanteil aus dem Magen wieder los, aber nicht die Menge Alkohol, die schon im Blut ist.

Die Leber beginnt bereits mit dem Abbau von Alkohol, kurz nachdem er in den Körper eingetreten ist. Sie funktioniert dabei wie eine Supermarktkasse: Egal wie lang die Schlange ist, es geht immer mit der gleichen Geschwindigkeit voran. Bei normalgewichtigen gesunden Erwachsenen kann die Leber ca. 0,1 Promille Alkohol in der Stunde abbauen. Für 1,0 Promille braucht sie also etwa 10 Stunden. Dieser Prozess kann nicht durch Kaffee, kalte Duschen, Tanzen oder Sport beschleunigt werden.

Die Menge Alkohol im Blut wird in „Promille“ angegeben, siehe Blutalkoholkonzentration. Die gleiche Menge an getrunkenem Alkohol führt aber nicht bei allen Menschen zu einem gleichen Blutalkoholgehalt. Das liegt daran, dass Alkohol sich über die gesamte Körperflüssigkeit gleichmäßig verteilt; die Menge der Körperflüssigkeit ist aber nicht bei allen Menschen gleich. Schwere Menschen haben mehr Körperflüssigkeit als leichte und Männer in der Regel mehr als Frauen. Deshalb hat eine Frau, die genauso viel trinkt wie ein Mann, eine höhere Alkoholkonzentration im Blut, weil sich der Alkohol in ihrem Körper auf weniger Flüssigkeit verteilt. Das gleiche gilt für leichte Menschen, die dann eine höhere Blutalkoholkonzentration als schwere Menschen haben.

Auch wer regelmäßig Alkohol trinkt, kann eine Toleranz entwickeln und ist sich dann der negativen Auswirkungen des Alkohols nicht mehr so bewusst. Man hat dann das Gefühl, mehr zu „vertragen“.

Wie betrunken man ist hängt ausschließlich von der Konzentration des Alkohols im Blut ab. Allerdings kann die Wirkung des Alkohols scheint besonders heftig erscheinen, wenn verschiedene Getränke durcheinander getrunken werden. Das liegt daran, dass viele alkoholische Getränke neben dem reinen Alkohol (Ethanol) auch unterschiedliche Fuselalkohole enthalten. Diese Begleitalkohole entstehen während der Gärung. Zusätzlich zum reinen Alkohol muss der Körper auch diese Begleitalkohole abbauen. Das Gefühl der Alkoholwirkung kann sich dadurch verstärken, die tatsächliche Betrunkenheit bleibt aber abhängig von der Blutalkoholkonzentration.

Weil Alkohol giftig ist, reagiert der Körper u. a. mit dem sogenannten Kater. Das ist ein deutliches Alarmsignal des Körpers. Der Kater kann nur abgeschwächt werden. Was hilft:

- Ausschlafen und ein gutes Frühstück: Wer Alkohol trinkt, verliert viele Mineralstoffe und ist erschöpft. Salziges Essen oder Essiggurken helfen, den Mineralstoffhaushalt wieder zu regulieren. Auch frisches Obst oder Fruchtsäfte können helfen, den Säuregehalt im Blut wieder einzupegeln.

- Dunkelheit: Wer grelles Licht vermeidet, kann die Kopfschmerzen abschwächen. Sich einigeln, aber auch frische Luft schnappen, ausgerüstet mit Sonnenbrille, kann den Kater langsam abschwächen.

- Viel alkoholfrei trinken: Weitertrinken, womit man aufgehört hat, oder das „Konterbier“ hilft nicht, wie manche behaupten. Im Gegenteil: Alkohol weitet die Blutgefäße, das hat eine kurze angenehme Wirkung, dann wird es aber noch schlimmer, weil wieder Alkohol in die Blutbahn gerät, den der Körper zusätzlich abbauen muss. Viel Mineralwasser und Fruchtsäfte helfen, den Mineralstoffhaushalt wieder auf Normalmaß zu pegeln.

Sekt oder auch andere alkoholische Getränke, die Kohlensäure enthalten, gehen etwas schneller ins Blut über. Deshalb setzt auch die Wirkung etwas eher ein.

Nein, denn die Menge an reinem Alkohol ist auschlaggebend. Ob konzentriert in purem Schnaps oder verteilt in einem Mixgetränk macht keinen Unterschied. Mixgetränke können sogar gefährlicher sein, weil der süße Geschmack den eigentlich unangenehmen Alkohol überdeckt.

Und auch in Mixgetränken kann eine hohe Menge an reinem Alkohol enthalten sein. Zum Beispiel enthält ein Longdrink oft bis zu drei Gläser Schnaps (mit je 2 cl).

Die typische Getränkegröße für alkoholische Getränke erklären wir unter „Standardglas“.

Ein Großteil des Alkohols tritt über den Dünndarm in den Blutkreislauf ein. Dorthin gelangt er über den Magen. Fettiges Essen, das sich im Magen befindet, bindet den Alkohol. Dieser gelangt langsamer in den Dünndarm und damit später in das Blut. Der Rauschzustand setzt also etwas später ein.